|

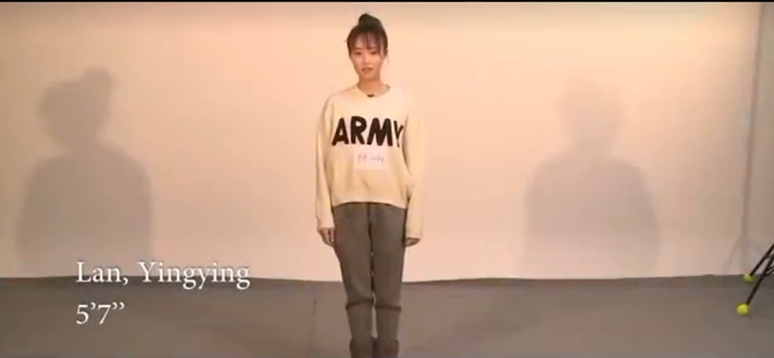

假如没有疫情,3月底我们已经看到真人版《花木兰》了。此前,关于刘亦菲适不适合演《花木兰》的接头几番上了热搜,但不管奈何,这究竟是迪士尼在经验了为期一年的搜寻,口试了近1000位试镜演员后的慎重抉择。其实,看起来选角是一个筛选演员的进程,检验的是演员,告急的是演员,但实际上,选角导演在个中也会很感动和告急。演员不知道本身的演出是什么,选角导演也一样,既等候又担心。可以说,试镜是一个很是冲感人心的工作,整个进程就像是一场大型试验,自由又布满兴趣。 笔者在外洋多年,有幸参加过屡次小小试镜——在澳大利亚随着其时的老板去选素人演员,在美国的某电视剧里有幸参加了导演组,在英国帮一个澳大利亚导演试镜本土演员,尚有一次陪着一位导演伴侣从维也纳到法国再到德国挨个找演员,谈天一般地去挑选中意的男女主。屡次经验都纷歧样,但总的来说,选角中试戏必定是最重要的,可是除却思量演员的外形、台词功底、演出天赋与履历之外,演员的档期、片酬、咖位也会有一个大数据一样的表单。 就好莱坞而言,在独立制片和制片公司共分天下之后,选角已经成了成熟贸易体系里的一部门,从专业的选角公司、演员资料库,到代价评估档案,整套流程下来像极了专业尺度的流水线功课。但这套体系,看起来又是最为守恒的,制衡了导演、制片人和投资方等多方的权力。 最根基的顺序和步调,如我几年前的调查和经验,即先找一个熟悉的选角团队,这个团队体系下的选角导演就开始通过各类渠道寻找符合的演员。一般来说,选角体系下的选角导演也会有本身的备用演员资料库,他们也会接洽演员工会,工会凭据演员需求给出所有切合条件的演员,再看档期是否符合。如此,一个待选演员名单就落地成就,但这还没到可以约按时间举办口试的时候。

对出名单,选角团队会有一个自家体系下的公式推导,总之或许就是会通过测算演员最近作品的涨跌环境、连年来小我私家的各类热度数据、片酬、投资回报率和人气指数等元素,得出每个演员各自的动态代价系数,然后拿给投资方看。最终,在符合的预算下,选取符合的演员进入候选,这才到了试镜阶段。 而试镜的时候,除了导演和制片人外,演员工会的经纪人也会介入。试镜的时候,演员对着摄影机来完成给出的演出题目。有时候,为了大批量过滤,还会举办长途试镜,即给一个脚本片断,让演员本身对着摄影机试戏,然后提交录制的片断。假如过了初选,才会有和导演面劈面的试镜环节,即二轮。许多时候,一次试镜要颠末三轮以上,对付重要的脚色来说,还会让两个候选演员定妆厥后一场对戏,试他们之间的敌手戏感受,看他们互动的火花对差池味。 可是对付独立导演来说,没有选角团队,就没有这么多流程,由本身带着助理去试镜演员,甚至还更多了几分“造就和勉励”的意义在个中。一个有许多作品背书的演员,大概就真的在气质上不适合这个脚色;一个纯小白的素人演员,大概挖掘挖掘就有“导演想要的谁人感受”。这也是为什么许多独立影戏导演喜欢找半新人来演戏,因为一张白纸可以涂本钱身想要的容貌。虽然,和节省本钱、作品体量也有关连。

在屡次陪独立导演试戏的经验中,谁人澳大利亚导演很有意思,其时一个英国女孩一推门,谁人感受就很切合导演脚本里的脚色。可是一试戏,发明有点“尬”。这可怎么办呢?导演觉得是她告急,演得太用力了,就给她讲笑话,和她谈天,等她放松下来,又让她试了一遍,然后发明演“过甚”了。于是,导演就让这个英国女孩对着墙上的一面镜子,先“面临本身”,然后再找“最自然的感受”。 在屡次有幸参加的浅薄经验里,我见过导演看演员演得毫无朝气气得就地遏制试戏的,见过演员耍大牌闹性情撂挑子摔门走人的,还见过演员试戏给了在场的编剧灵感,就地把脚本情节修改了的。总之,在选角的进程中,有一个“原理”是一直守着的,就是选角之前,脚色大于演员;但试镜之后,就是演员高于脚色。而大都时候,不管在哪个国度,不管项目是大照旧小,选角里最要害的试镜情况,不是可以被尺度化权衡、流水线取代的牢靠流程,而是一种具有自主性的艺术创作进程。这个进程里,引发的是演员,也反浸染于导演和编剧。 |